Studie der Universität Regensburg

Karate ist eine traditionsreiche Kampfkunst, dient der Selbstverteidigung und hat durch seine Vielseitigkeit positive Auswirkungen auf die Gesundheit, unabhängig vom Lebensalter der Karatekas. Ein Forscherteam der Universität Regensburg konnte nun belegen, dass auch Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, vom Karate-Training profitieren.

Sport und Bewegung lindern Symptome der Parkinson-Krankheit

Verlangsamte Bewegungen, Zittern, Gleichgewichtsprobleme – so zeigen sich die Symptome der Parkinson-Krankheit. Neben diesen motorischen Beeinträchtigungen leiden die Betroffenen oft an Spracheinschränkungen und krankheitsbedingten Schmerzen, aber auch an depressiven Verstimmungen, Ängsten sowie kognitiven Verschlechterungen.

Die Diagnose Parkinson schränkt somit die Lebensqualität deutlich ein. Es kann zu Verhaltensänderungen und sozialem Rückzug kommen. Um nicht zu stürzen, bewegen sich die Patienten möglichst wenig; dies steigert wiederum die Sturzgefahr. Der Verlust an Selbstständigkeit kann Ängste und depressive Stimmungen verstärken.

Zwar gilt die neurogenerative Erkrankung als unheilbar, eine ursächliche Behandlung ist bislang nicht möglich. Symptome und Beschwerden lassen sich jedoch durch geeignete Therapien über Jahre und Jahrzehnte gut kontrollieren.

Karate schlägt Krankheit

Mit regelmäßigem Training zu mehr Selbstbewusstsein

Dass insbesondere Sport und Bewegung die Symptome der Parkinson-Krankheit lindern, konnten verschiedene Studien bereits zeigen. Die körperliche Aktivität steigert Muskelkraft, Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Auch psychosoziale Faktoren bessern sich.

Wie sich Karate und Tanzen als Bewegungstraining für Parkinson-Patienten auswirken, haben Dr. Katharina Dahmen-Zimmer vom Institut für Psychologie und Prof. Dr. Petra Jansen vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Regensburg mit ihrer im Dezember 2017 veröffentlichten Studie nun untersucht.

Für die Studie nahmen 16 Parkinson-Patienten an einem Karate-Training entsprechend den Regularien des Deutschen Karate-Verbandes (dkv) teil, neun an einem Tanztraining, zwölf bildeten eine inaktive Kontrollgruppe. Beide Bewegungsformen wurden über einen Zeitraum von dreißig Wochen einmal wöchentlich für je eine Stunde angeboten. Trainer waren Dr. Katharina Dahmen-Zimmer (3. Dan), Helmut Körber (7. Dan, Prüferreferent im Bayerischen Karate Bund) sowie dkv-Präsident Wolfgang Weigert (7. Dan).

Training wird zur Alltagsroutine

Ist das Training einer Kampfkunst wie Karate für Parkinson-Patienten praktikabel und sinnvoll? Diese zentrale Frage konnte mit der Studie eindeutig positiv beantwortet werden.

Vor und nach der Trainingsphase wurden Gleichgewicht, kognitive Leistung und emotionale Befindlichkeit erfasst. Beide Trainingsgruppen konnten sich beim Gleichgewicht signifikant verbessern. Das Ergebnis ist deswegen so bedeutsam, weil ein verbessertes Gleichgewicht der Instabilität und somit einem Sturzrisiko aktiv entgegenwirkt. Bessere Stabilität und weniger Sturzangst bedeuten, dass sich die Patienten im täglichen Umfeld mehr bewegen und aktiver werden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen auch, dass in der Kontrollgruppe anders als in der Karategruppe ein deutlicher Stimmungsabfall verzeichnet wurde. Zu den positiven Auswirkungen auf die emotionale Befindlichkeit in der Karategruppe trug sicher bei, dass in der Karategruppe respektvoll und ohne Wettkampf trainiert wurde, betonen die Studienautorinnen. Das Lernen und Meistern der komplexen Karate-Techniken fördert das Selbstbewusstsein und das Gefühl dafür, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Das anspruchsvolle Training erfordert große Konzentration, was ein Abschalten von störenden oder quälenden Gedanken zur Folge hat. Die daraus resultierende Gelassenheit kann mit meditativen Ansätzen verglichen werden.

Eines der wichtigsten Studienergebnisse ist der nachhaltige Effekt: So nimmt ein Großteil der Patienten auch nach Ende der Studie mit hoher Motivation weiter am Training teil. Katharina Dahmen-Zimmer betont: »Die Übernahme des Bewegungstrainings in die normale Routine der Lebensführung halten wir für sehr positiv. Außerdem werden die sozialen Beziehungen, die sich innerhalb der Gruppen entwickelt haben, weitergeführt und verfestigt. Bewährt hat sich auch unser Konzept, den Partnern ebenfalls die Teilnahme anzubieten.«

Lebenslang lernen

Ähnlich positive Ergebnisse sowie die Feststellung, dass Karate im hohen Alter körperlich und mental fit hält, konnte das Forscherteam um Prof. Dr. Petra Jansen bereits 2011 mit einer Studie belegen, an der 48 Seniorinnen und Senioren im Alter von 67 bis 93 Jahren teilnahmen.

Im Zentrum stand die Frage, ob durch Karate neben einer Verbesserung der körperlichen Gesundheit auch positive Veränderungen der kognitiven Leistungsfähigkeit und der individuellen Befindlichkeit feststellbar sind. »Es ging darum, die Effekte eines Karate-Trainings gezielt mit den Einflüssen eines rein kognitiven bzw. rein motorischen Trainings zu vergleichen«, so Jansen.

In der Tendenz haben zwar alle Trainingsangebote die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert. Merkleistung sowie visuelle Merkfähigkeit besserten sich jedoch am stärksten bei der Karate-Gruppe. Nach Ansicht der Regensburger Forscherinnen ist dies darauf zurückzuführen, dass beim Karate-Training komplexe Bewegungsabläufe im Gedächtnis behalten werden mussten. Zudem wies das Forscherteam nach, dass die Karatekas am Ende des Experiments weitaus weniger depressive Stimmungen zeigten als zuvor.

Hohe Kunst statt platte Klischees

Bei Karate denkt man meist an akrobatische Bewegungen oder an das Zertrümmern von Ziegelsteinen mit bloßer Faust. Weit gefehlt: »Beim Karatetraining wird der ganze Körper einbezogen und es gibt einen gezielten Wechsel zwischen Spannung und Entspannung«, erklärt Katharina Dahmen-Zimmer. Als ganzheitliche Bewegungsform fördert das Karate-Training konditionelle, koordinative und kognitive Fähigkeiten. Es verbessert Kreislauf und Atmung, fördert Gesunderhaltung und Beweglichkeit und führt gleichzeitig zu physischem wie psychischem Wohlbefinden und zu Entspannung. Somit ist Karate nicht nur Kampfsport, sondern vielmehr auch eine gesundheitsfördernde Bewegungsschule, die einen selbst bei Krankheit und sogar bis ins hohe Alter begleiten kann.

Tradition und Training

Karate ist eine Kampfkunst, die sich unter dem Einfluss chinesischer Kampfkünste auf Okinawa entwickelte. Erst im frühen 20. Jahrhundert wurde Karate zunächst in Japan, später auch in der westlichen Welt bekannt. Karate wird mit unterschiedlichen Schwerpunkten betrieben, ob als effektive Selbstverteidigung, als gesundheitsfördernder Sport, als sportlicher Wettkampf oder als spiritueller Weg.

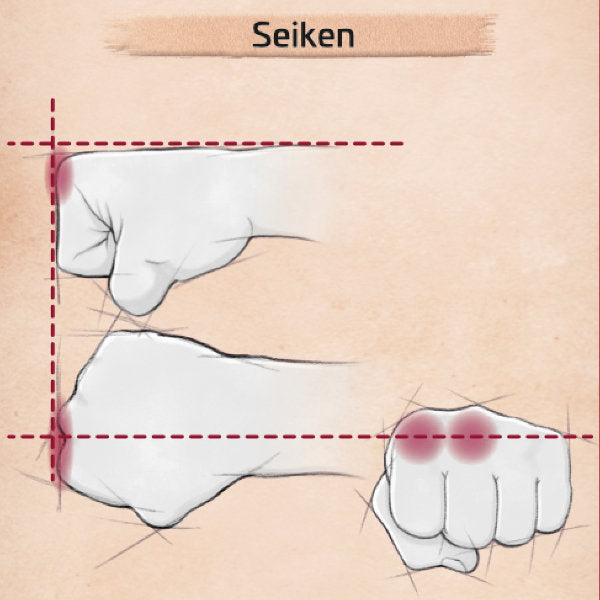

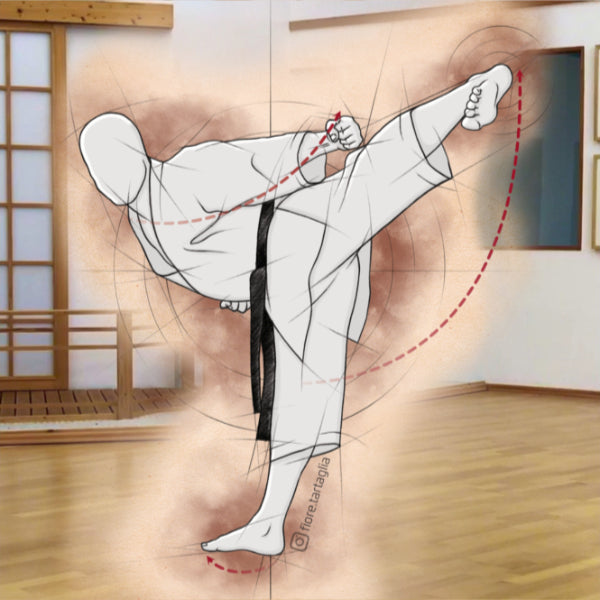

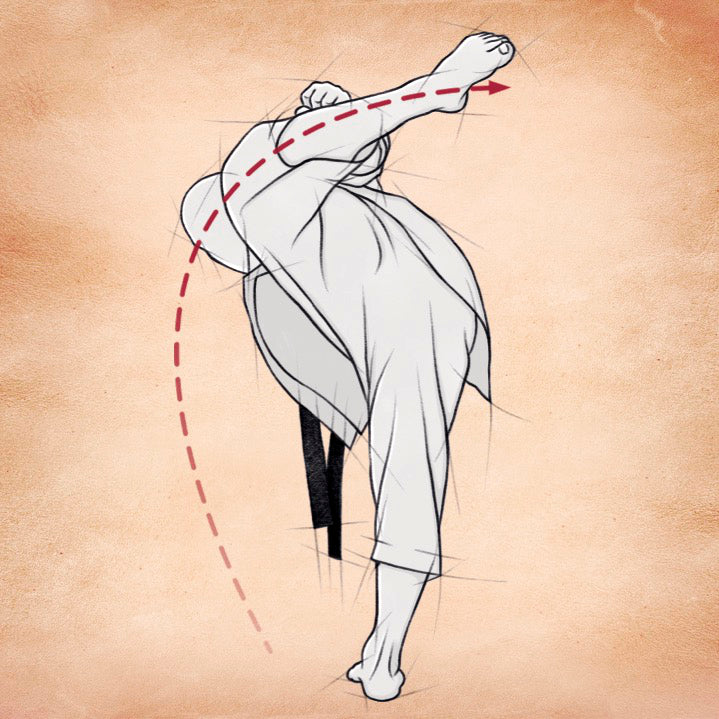

Das Training umfasst die Elemente Kihon (Grundschule), Kata (Form) und Kumite (Partnertraining). In der Grundschule werden spezifische Techniken wie Fauststöße, Fußtritte oder Kombinationen geübt. Im Kumite wird mehr oder weniger frei gekämpft – Angriffe und Abwehr werden gemeinsam mit einem Partner durchgeführt. Verletzungen sind ausgeschlossen, da in der Stilrichtung Shotokan sowie entsprechend im Regelwerk des DKV gilt, Schläge oder Tritte kontrolliert auszuführen und vor dem Körper des Trainingspartners abzustoppen. Kata wiederum bedeutet eine Reihe von Techniken, Bewegungen und Wendungen, die in einer vorgeschriebenen Reihenfolge gelernt werden, was eine besondere Gedächtnisleistung darstellt.

Hier ist der Originalartikel:

Mit Kampfkunst Parkinson bekämpfen

Die Studie wurde veröffentlicht in Frontiers in Medicine unter:

www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2017.00237/full

Markus Hartmann