Forschungsmagazin der Universität Regensburg

Karate: Macht Spaß, ist nicht unmoralisch und macht nicht dick!

Katharina Dahmen-Zimmer und Petra Jansen

Auch wenn sich die Bewegung heute nicht mehr natürlich in unser Leben integrieren lässt, wird ihre Bedeutung unter anderem für die ältere Bevölkerung zum Erhalt der kognitiven, emotionalen und physischen Gesundheit verstärkt wahrgenommen. In drei Studien untersuchten wir den Effekt der Sportart Karate auf das gesunde Altern und bei Patienten mit Morbus Parkinson. Karate wurde als eine Sportart ausgewählt, die sowohl kognitive als auch motorische Elemente kombiniert. In allen drei Studien zeigte sich, dass Karate (trainiert entsprechend dem Regelwerk des Deutschen-Karate-Verbandes) im Alter und selbst mit einer Bewegungsstörung gut zu praktizieren ist. Einzelne positive, statistisch signifikante Effekte wurden nachgewiesen, so zum Beispiel bezogen auf die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Balance. Die ersten Arbeiten sind vielversprechend, doch die Forschung in diesem Bereich bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftlichkeit und Machbarkeit. Eine Zusammenarbeit von Medizinerinnen, Sportwissenschaftlerinnen, Psychologinnen und auch Informatikerinnen ist für dieses vielversprechende Forschungsfeld wünschenswert.

Evolutionär ist der Mensch darauf angelegt, sich zu bewegen. Dass physische Aktivität jedoch nicht nur überlebenswichtig ist, sondern auch als heilkräftig angesehen werden kann, darauf weist schon Hippokrates (um 460 v. Chr. bis 375 v. Chr.) hin. Aber auch die Bewegung fügt sich dem Wandel der Zeit, so lässt sie sich nicht mehr natürlich in unser Leben integrieren. Während noch vor wenigen Generationen die Menschen im Durchschnitt mehrere Kilometer am Tag zu Fuß zurücklegten, ist heute in unserem Kulturkreis die Fortbewegung auf Rädern Normalität und nicht wie früher nur wenigen privilegierten Personen vorbehalten. Dennoch wird die Bedeutung der Bewegung wieder verstärkt wahrgenommen – bei den jüngeren Menschen vielleicht eher für den Erwerb eines durchtrainierten Erscheinungsbildes, bei der älteren Bevölkerung zum Erhalt der kognitiven, emotionalen und physischen Gesundheit. An diesem Punkt setzt unsere Forschung an: Wie kann Bewegung gestaltet werden, damit sie zur ganzheitlichen Gesundheit im Alter beitragen kann?

Bewegung oder Sport – fördern sie die ganzheitliche Gesundheit im Alter gleichermaßen?

Unter dem Begriff der »Bewegung« versteht man eine irgendwie geartete physische Aktivität. Die Schwierigkeit, eine genaue Definition des Begriffs »Sport« zu finden, besteht wahrscheinlich in der breitgefächerten Verwendung und Wahrnehmung dieses Begriffs: Die Wahrnehmung reicht von Leistungssport bis Reha-Sport, Gesundheitssport, Betriebssport, Freizeitsport, Babysport, Schulsport, Schwangerschaftssport, Ausdauersport, Kraftsport, Seniorensport, Fernsehsport ... Die Aufzählung ist auch ein Bespiel für die Bemühungen, gesamte sportliche Aktivitäten nach bestimmten Kriterien (Alter, Gesundheitszustand, Leistungsfähigkeit) systematisch einzuordnen.

Gesundheit kann unterschiedlich definiert werden. Im Sinne eines salutogenetischen Ansatzes ist sie mehr als die Abwesenheit von Krankheiten oder Schmerzen. Sie umfasst auch die Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten und des emotionalen Wohlbefindens. Die kognitiven Fähigkeiten lassen sich in viele einzelne Aspekte unterteilen, wie zum Beispiel Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Problemlösen, Sprache und räumliche Intelligenz. Beim emotionalen Wohlbefinden kann unterschieden werden zwischen der emotionalen Qualität (beispielsweise Häufigkeit und Intensität von Freude) in der jetzigen Erfahrung oder aber auch in der eher überdauernden Lebensbewertung (zum Beispiel Sinngebung). Zur Frage, welche Art von Bewegung bzw. welcher Sport in besonderer Weise dazu beitragen, die physische, emotionale und kognitive Gesundheit im Alter positiv zu beeinflussen, existieren schon zahlreiche Meta-Analysen, in denen Einzelstudien zu einem bestimmten Thema zusammengefasst werden: So konnte gezeigt werden, dass Ausdauerinterventionen oder Krafttraining bzw. ein Training, welches Ausdauer und Kraft integriert, aber auch Tai-Chi die kognitiven Fähigkeiten bei Menschen über 50 Jahre verbessern. Dabei sollte die Dauer zwischen 45 und 60 Minuten liegen, und das körperliche Training sollte so häufig wie möglich durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Meta-Analyse waren unabhängig von dem kognitiven Status der teilnehmenden Personen und der Art der kognitiven Aufgabe (Northey, Cherbuin, Pumpa, Smee, & Ratray, 2018).

Karate – ein motorisches und kognitives Training

Ausgehend von den Befunden interessierte uns besonders die Fragestellung, ob ein multimodales sportliches Training, welches sowohl kognitive als auch motorische Elemente kombiniert, Menschen im Alter physisch, kognitiv und emotional positiv beeinflussen kann. Entschieden haben wir uns für die differenzierte Untersuchung des Einflusses von Karate. Der Name »Karate« wird für sehr unterschiedliche Stile verwendet, unser Training entsprach dem Regel- werk des Deutschen-Karate-Verbandes (DKV).

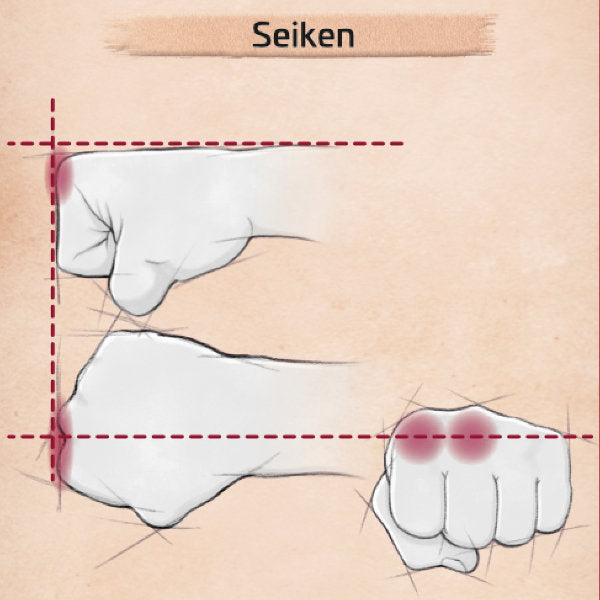

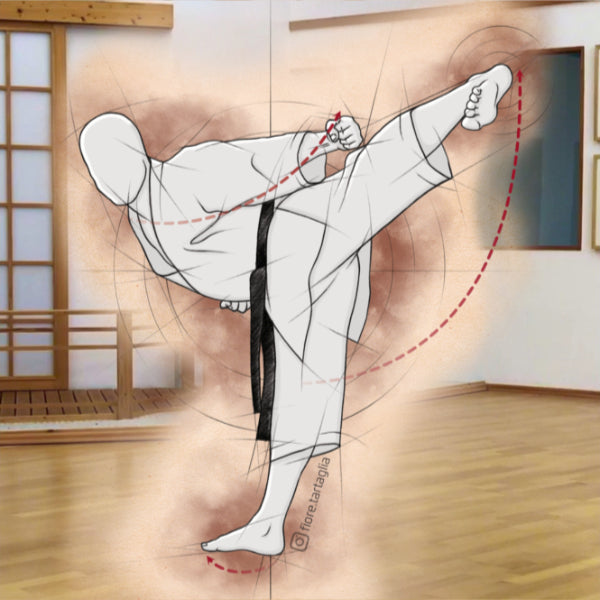

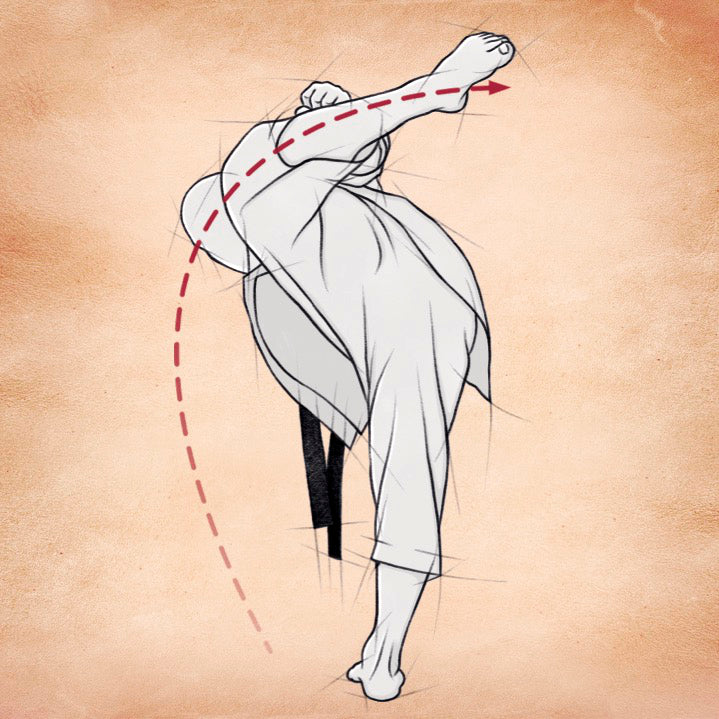

Übersetzt bedeutet Karate: »Leere Hand«, ursprünglich »China-Hand«. Es ist eine Kampfkunst, die sich in Okinawa entwickelte (Teil der Ryūkyū-Inselkette, heute ein Teil Japans), stark beeinflusst von chinesischen Kampfkünsten. Das Karatetraining sollte Körper und Geist in die Lage versetzen, einem Angreifer auch unbewaffnet standhalten zu können. Das Wissen wurde von den Meistern an nur wenige, ausgewählte Schüler weitergegeben. Erst im frühen 20. Jahrhundert wurde Karate dann zuerst in Japan und später auch in der westlichen Welt bekannt gemacht. Die Trainingsziele haben sich inzwischen gewandelt. Neben dem Motiv, die Kampfkunst zur Selbstverteidigung und zum sportlichen Wettkampf zu nutzen, wird Karate auch als gesundheitsfördernde Bewegungsform und als ein Weg (Dō) zur spirituellen Entwicklung (»Meditation in der Bewegung«) betrieben. Das Training findet in Gruppen statt. In der Grundschule (Kihon) werden Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen kombiniert mit Arm- und Beintechniken geübt, zum Beispiel Fauststöße und Fußtritte. Schnelligkeit und Präzision der Techniken, verbunden mit dem Einsatz des ganzen Körpers (Hüfte), verleihen den Techniken ihre Kraft. Im Partnertraining (Kumite) werden Angriffs- und Abwehrtechniken angewandt (mit bewusster gegenseitiger Rücksichtnahme), im Kata-Training werden eine Reihenfolge von bis zu über 60 genau vorgegebenen Hand- und Fußtechniken sowie Wendungen im Raum ausgeführt. Dieser »Schattenkampf« mit einem imaginären Gegner stellt eine enorme Anforderung an das Gedächtnis dar. (Siehe Abb. 1 im unten beigefügten Originalartikel) In den im Folgenden vorgestellten Studien wurde bewusst ohne Wettkampfambitionen und mit dem für die Kampfkunst wichtigen Respekt trainiert.

Unsere Studien

In der ersten Studie zu Karate für Senioren (Jansen & Dahmen-Zimmer, 2012) mit insgesamt 45 älteren Menschen mit einem Durchschnittsalter von 78,8 Jahren (SD = 7,0) wurden die Effekte eines (DKV-)Karatetrainings mit einem kognitiven Training und einem motorischen Training verglichen. Eine zusätzliche Kontrollgruppe erhielt keine Form der Intervention und nahm nur an den Testverfahren teil. Die kognitive Leistung wurde zu Beginn und zum Abschluss der Intervention durch verschiedene Arbeitsgedächtnistests gemessen, das emotionale Befinden mittels einer Depressionsskala und die Motorik mittels der Balancemessung des Einbeinstandes. Das motorische Training umfasste leichte Übungen zur Kräftigung, Mobilisation und zum Stretching. Das kognitive Training lehnte sich an ein kognitives Trainingsprogramm für ältere Menschen an, welches hauptsächlich die fluide Intelligenz und die Gedächtnisleistung schult. Das Karate- Training wurde wie beschrieben – aber mit Anpassungen an die Altersgruppe (zum Beispiel keine hohen Fußtritte, statt barfuß auch Turnschuhe erlaubt etc.) – durchgeführt (Siehe Abb. 2 im unten beigefügten Originalartikel).

Pro Gruppe wurden im wöchentlichen Rhythmus insgesamt 20 Trainingseinheiten, die jeweils eine Stunde dauerten, angeboten. Die Ergebnisse zeigten keinen Unterschied in den vier Gruppen bezogen auf die kognitiven Tests und die Balance, aber einen signifikanten Unterschied in den Werten der Depressionsskala zwischen der Karate- und der Kontrollgruppe: Während sich der Depressionswert in der Kontrollgruppe erhöhte, sank er in der Karategruppe (Siehe Abb. 3 im unten beigefügten Originalartikel).

Karate und Achtsamkeit

Da Karate Elemente der Achtsamkeit enthält, haben wir uns entschieden, in einer zweiten Studie (Jansen, Dahmen-Zimmer, Kudielka, Schulz, 2017) die Effekte eines Karatetrainings in Vergleich zu einer reinen Achtsamkeitsintervention zu untersuchen. In dieser randomisiert kontrollierten Studie wurde der Einfluss eines (DKV-)Karatetrainings im Vergleich zu einer Achtsamkeitsintervention und einer Kontrollgruppe bei 55 Erwachsenen mit einem Durchschnittsalter von 63,5 Jahren (SD = 5,7) untersucht. Achtsamkeit beschreibt die Fähigkeit, den jeweiligen Moment ohne Wertung wahrzunehmen. Für die Achtsamkeitsgruppe wurde ein modifiziertes MBSR-Training (mindfulness based stress reduction) durchgeführt. Dieses beinhaltet meditative Übungen, um zu einer größeren inneren Ruhe zu finden. Die Teilnehmer wurden zum Beispiel mit einem »Body-Scan« dazu angeleitet, Körperempfindungen langsam und bewusst wahrzunehmen. Das jeweilige Training fand über einen Zeitraum von acht Wochen zweimal in der Woche für jeweils eine Stunde statt.

Vor und nach der Intervention wurden Facetten der Kognition, des emotionalen Befindens und des chronischen Stressempfindens gemessen. Eine zusätzliche Cortisolmessung im Haar diente als physiologischer Stressmarker. Die Ergebnisse ergaben bei der Karategruppe eine Verbesserung im subjektiven Gesundheitsempfinden und bei der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit zudem eine Reduzierung von Ängsten. Die Gruppe, die an der Achtsamkeitsintervention teilnahm, wies (allerdings nur im Trend) eine Reduzierung des Stressempfindens auf. Zwar zeigte sich kein direkter Zusammenhang zwischen dem physiologischen Marker Cortisol und den anderen Maßen, aber je höher der selbst berichtete Stress zu Beginn der Intervention war, desto deutlicher war die Abnahme in den Depressions-, Angst- und Stresswerten.

Karate und Tanz bei Morbus Parkinson

In der dritten Studie (Dahmen-Zimmer & Jansen, 2017) untersuchten wir den Effekt eines (DKV-)Karatetrainings und eines Line-Dance-Trainings bei Patientinnen und Patienten mit Morbus Parkinson. Morbus Parkinson ist eine degenerative Erkrankung des extrapyramidalmotorischen Systems. Es kommt zu einem Absterben der dopaminergen Nervenzellen in der Substantia nigra. Die motorischen Symptome umfassen Muskelzittern (Tremor), Muskelstarre (Rigor), verlangsamte Bewegungen (Bradykinese), ein kleinschrittiges Gangbild und Haltungsinstabilität. Ein kognitiver Abbau und eine vermehrte Depressionshäufigkeit können darüber hinaus die motorischen Symptome begleiten.

In dieser Studie haben wir Tanz als eine Kontrollgruppe gewählt, weil zum einen die Vergleichbarkeit in der motorischen Beanspruchung gegeben ist und zum an- deren bereits mehrere Arbeiten vorliegen, die den fördernden Effekt des Tanzes auf die motorischen Parameter bei Patienten mit Morbus Parkinson zeigen. Beim Tanz gibt es viele Erscheinungsformen und Stilrichtungen – letztendlich handelt es sich aber immer um eine Bewegung im Raum zur Musik, die natürlich sehr spezifisch sein kann. Zu den international bekanntesten Tänzen gehören Standardtänze wie Walzer, Tango, Samba oder Rock ˈnˈ Roll, bekannte Tanzspielarten sind historische Tänze, Volkstänze, orientalischer Tanz oder Hip-Hop. Die ältesten erhaltenen Dokumentationen hierzu – indische Höhlenmalereien – stammen bereits aus dem Zeitraum zwischen 5000 und 2000 v. Chr. Unstrittig ist, dass Tanz die motorischen Fähigkeiten der Ausdauer, der Kraft und der Koordination fördert, so dass auch der Tanz als ein umfassendes sportliches Training angesehen werden kann.

Am Karatetraining nahmen 16 Patientinnen und Patienten teil (Durchschnittsalter 68,9 Jahre, SD = 7,2), am Tanztraining neun (Durchschnittsalter 72,3 Jahre, SD = 6,7). Das jeweilige Training fand einmal in der Woche für jeweils eine Stunde statt. Eine weitere Kontrollgruppe, die keine Intervention erhielt, umfasste zwölf Personen (Durchschnittsalter 70,4 Jahre, SD = 10,1). Vor und nach der Trainingsphase wurden wiederum das emotionale Befinden, Facetten der Kognition und die Balancefähigkeit erfasst. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Balance für beide Trainingsgruppen signifikant verbessert hatte (Siehe Abb. 4 im unten beigefügten Originalartikel). Damit wird der Instabilität und dem Sturzrisiko entgegengewirkt.

Die mit dem Krankheitsverlauf oft ein- hergehende Abnahme des subjektiven emotionalen Wohlbefindens (MDBF-Skala) setzte sich nur in der Wartekontrollgruppe fort, in der Karate- und Tanzgruppe dagegen signifikant weniger (Siehe Abb. 5 im unten beigefügten Originalartikel). Die Studie zeigt, dass Karate ebenso wie Tanz als eine mögliche motorische Intervention bei Patienten mit Morbus Parkinson erfolgreich angewandt werden kann. Dabei handelt es sich zunächst einmal um eine Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse entsprechend kritisch zu bewerten sind.

Bewertung der Ergebnisse

Alle drei Studien haben gezeigt, dass gesunde ältere Menschen und auch Menschen mit einer neurodegenerativen Erkrankung, wie Patienten mit Morbus Parkinson, (DKV-)Karate praktizieren können. Das anspruchsvolle Training hatte keinen schädigenden Einfluss, sondern führte im Gegenteil zu positiven Auswirkungen. So verbesserten Karate und Tanz signifikant die Balancefähigkeit bei Parkinson-Patienten, wodurch der Haltungsinstabilität entgegengewirkt wird. Dies kann zu einer geringeren Sturzangst führen, die wiederum zu bewirken vermag, dass sich Patientinnen mehr bewegen und aktiver sein können, was die soziale Einbindung fördern bzw. erhalten kann. Eine signifikante Verbesserung der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit konnte im Vergleich von Karate zum Achtsamkeitstraining bei älteren gesunden Menschen festgestellt werden, weitere kognitive Parameter in den anderen Studien ergaben keine signifikanten Unterschiede.

Ein möglicher Grund für die Reduzierung der Depressionswerte nach einem Karate-Training (Studie Senioren) und das im Vergleich zur Wartekontrollgruppe höhere emotionale Wohlbefinden (Studie Parkinson) könnte sein, dass die nötige hohe Konzentration während des Trainings keine Ablenkung durch negative Befindlichkeit sowie Grübeln in Form eines »Gedankenkarussells« zulässt. Dies ist ein Wirkmechanismus, der auch bei bestimmten Meditationstechniken eine Rolle spielen kann. Zum Weiteren kann die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt werden, das heißt die Überzeugung, Schwierigkeiten aus eigener Kraft bewältigen zu können und Erfolg dank eigener Fähigkeit und Anstrengung erzielt zu haben. Gerade ältere Personen und Patienten erfahren oft einen Verlust von Kompetenzen und Eigenständigkeit. Das Lernen und Beherrschen von anspruchsvollen Bewegungsformen und wirksamen Selbstverteidigungstechniken kann das Erleben von Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen.

Kritische Reflexion der Forschung – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Noch befinden wir uns mit unserer Forschung am Anfang einer Gratwanderung zwischen Wissenschaftlichkeit versus Machbarkeit. Um verlässliche Aussagen zum Zusammenwirken einzelner Variablen machen zu können, bedient man sich in der psychologischen und sportwissenschaftlichen Forschung der experimentellen Vorgehensweise. Dabei wird im einfachsten Fall unter Konstanthaltung aller anderen Bedingungen die Veränderung der abhängigen (des Outcomes) bezogen auf die Variation der unabhängigen Variable (hier die Intervention) festgestellt. Ein wichtiges Prinzip ist dabei die Randomisierung, das heißt die zufällige Verteilung der Personen auf die unterschiedlichen Interventionen. Damit wird sichergestellt, dass das Ergebnis nicht durch eine bereits bestehende, nicht erfasste, Variable beeinflusst wird. Gemäß der »reinen Lehre« der Wissenschaftlichkeit müssten die Teilnehmerinnen und Teilneh- mer nach Zufall einer Gruppe (zwangs-)zugeordnet werden. Dies hat jedoch zur Folge, dass der wichtige Faktor »eigene Wahl der Aktivität« nicht berücksichtigt würde und das Training weniger attraktiv wäre. Folgt man dagegen dem Wunsch an einem gewünschten Training teilzunehmen, wird wahrscheinlich die Motivation der teilnehmenden Person gestärkt, aber die Studie verliert an interner Validität. In unserer Forschung haben wir uns sowohl für den experimentellen Ansatz (Studie Karate – Achtsamkeit) als auch für den anwendungsorientieren Ansatz (Karate und Tanz für Patienten mit Morbus Parkinson) entschieden, mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. In der Studie mit Parkinson- Patienten durften darüber hinaus interessierte (Ehe-)Partner ebenfalls am Training teilnehmen (die Daten wurden nicht aus- gewertet). Dies entsprach dem Wunsch der teilnehmenden Patienten, wäre aber unter dem wünschenswerten experimentellen Design in dieser Form unzulässig.

Diesem Spannungsfeld (Wissenschaftlichkeit versus Machbarkeit) kann man mit einem Experimentaldesign begegnen, indem die Probanden z. B. in ausbalancierter Reihenfolge an beiden Interventionen teil- nehmen bzw. zufällig der Kontrollgruppe zugeordnet sind. Dadurch würde sich allerdings der Aufwand für die Teilnehmer vergrößern (mit der Wahrscheinlichkeit einer höheren Drop-Out-Rate) und darüber hinaus Zeitaufwand und Kosten erhöhen. Letztendlich ist so eine Studie nur mit einer größeren Womanpower aus den beteiligten Disziplinen der Medizin, Psychologie und Sportwissenschaft durchzuführen. Diese Zusammenarbeit würde gleichzeitig auch die Etablierung eines Standards zur Messung der kognitiven, emotionalen und physischen Gesundheit begünstigen, durch die sich viele Studien überhaupt erst ver- gleichen ließen.

Bietet Karate nun ein neues Rezept gegen Bewegungsstörungen und für ein gesundes Alter? Die ersten Studienergebnisse sind erfolgversprechend, viele der Teilnehmer gewannen an Beweglichkeit, Gesundheit und Lebensqualität. Die Karategruppe (aber auch die Tanzgruppe) der Patienten mit Morbus Parkinson trainieren nach der Beendigung der Studie seit zwei Jahren auf eigenen Wunsch weiter. Dennoch müssen die Studien als das verstanden werden, was sie sind – ein Anfang in eine spannende Forschungsreise zur Untersuchung der Frage, welche Art von Bewegung oder welche Sportart die ganzheitliche Gesundheit im Alter und bei Krankheit aufrechterhalten kann. Weitere Forschung, auch unter Einbeziehung der Möglichkeiten der Digitalisierung, ist sinnvoll und notwendig.

Das Forschungsprojekt wirkt sich weiterhin sehr positiv für die teilnehmenden Patientinnen und Patienten aus. Auch zwei Jahre nach Beendigung des Projektes nehmen die Parkinson-Patientinnen und -Patienten noch regelmäßig an einem Karate-Training teil und haben zwischenzeitlich die erste Prüfung (zum Gelbgurt) bestanden. Im Januar 2020 besuchte der Deutschlandfunk Kultur (Berlin) das Training und berichtete über das Projekt. Nachzuhören ist der Beitrag hier: https://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2020/01/12/karate_fuer_parkinsonpatienten_positiv_fuer_die_motorik_drk_20200112_1738_19ed688f. mp3?fbclid=IwAR2OeMO3_dfIveBWf1l- rFpP-GZYyLL3E6zbx2HOgJ5dHiPidm0N-30jkKH-w

Aus dem Jahr 2017 stammt ein Bericht des BR Fernsehens über die Studie: https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/gesundheit/parkinson-karate-regensburg100.html

Literatur

Joseph Michael Northey, Nicolas Cherbuin, Kate Lousie Pumpa, Disa Jane Smee, Ben Rattray, Exercise interventions for cognitive function in adults older than 50: a systematic review with meta- analysis. British Journal of Sports Medicine 52, S. 154–160.

Petra Jansen, Katharina Dahmen-Zimmer, Effects of cognitive, motor, and Karate Training on cognitive functioning and emotional well-being of elderly people. Frontiers in Psychology: Movement Science and Sport Psychology 3 (2012), Artikel 40.

Petra Jansen, Katharina Dahmen-Zimmer, Brigitte Kudielka, Anja Schulz, Effects of Karate Training versus Mindfulness training on emotional well- being and cognitive performance in later life. Re- search on Ageing 39 (2017), S. 1118–1144.

Katharina Dahmen-Zimmer, Petra Jansen, Karate and dance training to improve balance and stabilize mood in patients with Parkinson’s disease: A feasibility study. Frontiers in Medicine: Geriatric Medicine 4 (2017), Artikel 237.

Katharina Dahmen-Zimmer, Petra Jansen, Ka- rate and dance training to improve balance and stabilize mood in patients with Parkinson`s disease: A feasibility study. Frontiers in Medicine: Geriatric Medicine (2017), 4:237. Doi: 10.2289/ fmed.2017.00237

Die Autorinnen

Dr. Katharina Dahmen-Zimmer studierte Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie promovierte 1982 zum Dr. rer. nat. an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitete sie an der Universität Münster, dann an der Universität Regensburg im Bereich der Experimentellen und Angewandten Psychologie.

Forschungsschwerpunkte: In der Verkehrspsychologie!– Informationsmanagement, Belastung und Beanspruchung von Fahrzeugführern. In der Sportpsychologie!– die Effekte von Bewegung für ältere und / oder gesundheitlich eingeschränkte Personen.

Prof. Dr. Petra Jansen wurde im Oktober 2008 zur Lehrstuhlinhaberin der Sportwissenschaft nach Regensburg berufen. Zuvor war sie Akademische Rätin am Institut für Allgemeine Psychologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Petra Jansen studierte Anthropologie, Psychologie, Ethnologie und Mathematik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Sie promovierte an der Universität Duisburg-Essen in Allgemeiner Psychologie zur Kognition von Distanzen und habilitierte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf in Experimenteller Psychologie zur Entwicklung des räumlichen Wissens und führte Untersuchungen in virtuellen Umgebungen durch. In Regensburg etablierte sie den Bachelorstudiengang Angewandte Bewegungswissenschaften und den Masterstudiengang Motion und Mindfulness.

Forschungsschwerpunkte: Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Motorik, Kognition und Emotion; Bedeutung der Achtsamkeit auf die Leistung im Sport und die Entwicklung im Lebenslauf. Näheres unter https://www.uni-regensburg.de/psychologie-paedagogik-sport/sport-wissenschaft/forschung/puplikationen/index.html.

Hier ist der Originalartikel:

Ein Rezept für ein gesundes Altern?